原标题:扶贫故事|三家村:走出民族团结小康路

翻开历史画卷,西畴大地上一直奔涌着浓浓的民族团结情,董马乡芹菜塘行政村三家村小组就是一个缩影。

从最开始的三户发展到现在三十多户人家,三家村看似又小又普通;始终围绕“民族团结一家亲”的主题,多年来,三家村告别贫穷落后面貌,发展成了村子美、村民富、文化氛围好的示范村。

在三家村,没有什么“不可能”,没有什么“干不了”。如今,走在三家村,随处都可以看到各族群众一起生活、一起奋斗的和谐画面,三家村走出了一条别样的民族团结小康路。

三家村具有苗族特色的寨门

建设民族团结共有精神家园

夏日的三家村,繁花盛开,草木葱郁。

三家村是一个拥有100多年历史的村子,是个典型的苗族村落,2017年,借着新农村建设重点村和民族团结进步示范村打造的东风,三家村在村党支部的带领下进一步加强党建引领、发展乡村振兴、开展民族团结活动,让村子面貌焕然一新。

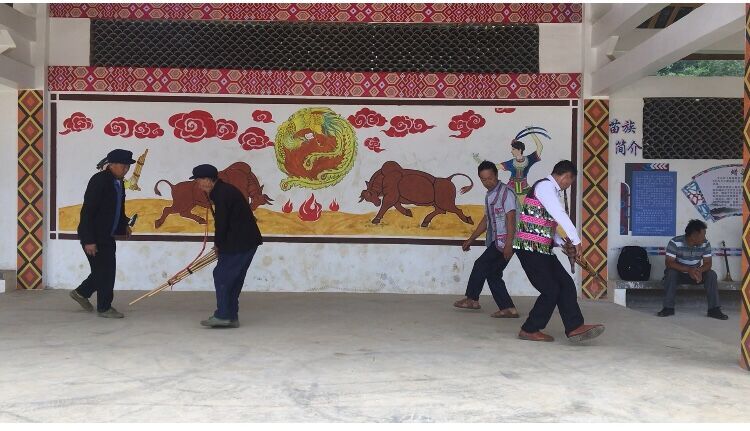

跳芦笙舞

说起村里的民族团结工作,三家村党支部书记陶在洪笑着说:“我们村的民族团结工作是有历史底蕴的,清朝末年,我们的祖先搬到这里居住,当时只有王、陶、邢三家人,邢家人作为三家中唯一的汉族,便成了三家人与周围群众交流的纽带,在与周围村寨群众同劳动的过程中互相加深了解、尊重习俗,团结的氛围越来越浓厚,邻里的感情越来越深。”

“民族团结就是每个民族都一样,虽然语言不同,但我们生活在一起,就像一家人。”说起三家村民族团结进步的故事,这里的村民都有着自己的理解。“2000年,村里的进村路还是泥泞小路,我家盖房子,砖全部靠人工背进来。”村民杨荣富回忆说,他家是村里第一家盖砖房的,左邻右舍有空就来帮忙,当天的活计结束后,家里煮顿饭招呼大家,也没开大家工钱。“咱们村就是那么团结,谁家需要帮忙,一村的人都会去。”

具有民族特色路灯、文化墙

要想发展,提升硬件是关键。找准发展实际,三家村党支部切实发挥好党员干部在全村各项事业发展中的引领作用,党员带头开展建设,积极协调群众纠纷,带领群众掀起建设新家园的热潮。2010年,三家村在村党支部的带领下,党员干部带头,群众投工投劳,入村道路终于硬化了。“咱可以这样算账,以前卖一头猪,村民还得自己想办法送出村去,现在可不一样了,收猪的自己就开着车到村子里来。”陶在洪跟记者算起了经济账,村里家家户户养牛养猪,像王世梅家今年1—6月份光卖猪就赚了5万余元。“所以要致富,一定得先修路。增收实则信心强,群众富则人心齐啊。”陶在洪感慨地说。

扮靓民族村寨

溪水绕村,土屋阡陌,桑农深耕,蛙鸣犬吠……丛林深处有人家,一隅悠悠慢时光。

三家村散发出的苗村美,在青山绿水掩映中显得愈加特别。

三家村安装有罗马柱新房

走进三家村,首先映入眼帘的是具有苗族特色的寨门,寨门上“扶贫协作出实效 沪滇携手奔小康,齐心协力建新村 奋发图强奔富路”的对联映射出了三家群众的团结向上。一幢幢苗族民居排列在道路两旁,积极向上、团结进步的文化墙体展示了汉苗两族共居一村的和谐发展,民族文化广场和村民活动室为群众在农业生产工作之余提供了休闲娱乐场所。

文化广场上,民族团结一家亲的石碑格外引人注目。三家村村小组长邢安发带着孙女正在看苗族同胞跳芦笙舞,小女孩合着节拍翩翩起舞,而他的妻子则参与到苗族同胞的运动打鸡毛毽中,其熟练程度不亚于苗族同胞。“农闲时间,或是茶余饭后,大家都喜欢到文化广场上来玩。”邢安发说,每逢节日,大家都会在文化广场上架起一团篝火,全村人民围着篝火唱着、跳着,可热闹了。

村民在文化广场休息

“文化广场2018年投入使用,占地100平方米,文化广场的这块地属于三家村的一个村民,他无偿提供这块地来建文化广场,没要一分补偿费用。”董马乡党委书记孙先友告诉记者,在建文化广场、开挖环村道路、安装民族特色太阳能路灯等基础设施项目之前,乡里特意组织村民们召开了大会,村民们全票通过,并且无偿提供土地。“基础设施、公共服务设施、人居环境改造项目的实施,让三家村的村容村貌焕然一新,老百姓的团结也为三家村的繁荣稳定注入了强劲动力。”孙先友说。

苗族运动打鸡毛毽

现在的三家村,随处可见的是民族大融合的和谐画面。可以看出,民族团结,是三家村一直坚守的主旋律,凝聚着全村各族群众的期盼和心声。

“两张牌”共创繁荣发展

“决不让一个兄弟民族掉队,决不让一个民族地区落伍。”三家村始终把发展产业和促进就业“两张牌”作为农民增收致富的重要举措,通过开展种养殖技术培训,引导群众外出务工,鼓起了群众的钱袋子,推动了民族村寨的发展。

陶敏,三家村第一个外出务工的苗族同胞,到广东学到技术后回文山成立工厂,生产建设房屋用的欧式罗马柱。随后,村里的同胞们都到他的厂里工作,越来越多的村民也走出村子,外出务工。“很多以前在我厂里工作的同胞们现在都自己开厂,变成我的竞争对手了哦。”陶敏笑着说,每次回到村里,看到安装着罗马柱的漂亮小洋房,看到同胞们都在奔小康的路上前行,他打心底高兴。

三家村世代繁衍,2012年以后,发展到30多户人家,与汉族、蒙古族、壮族等民族的通商联姻以及外出务工的平凡交流,民族间更加团结进步,村容村貌、生产生活条件和思想观念也随着社会经济发展的进步得到了提升和改善。但由于地理环境条件限制,仍有因病、缺劳力、缺技术等原因导致的建档立卡户贫困户8户,其中6户为苗族。

“针对着8户贫困户,乡党委政府积极协调资金,协同三家村8户挂钩帮扶责任人制定帮扶措施、帮扶计划,落实一户一方案一户一档案,8户建档立卡户已于2018年顺利脱贫。”孙先友说,2019年,三家村外出务工人数40人,务工收入达100万余元,畜牧养殖收入为30余万元。

水牛犁田先低头,为民实干不言休。三家村是西畴县开展民族团结进步示范创建工作的生动实践之一。在这方面,西畴县拥有宝贵的历史经验、精神引领和文化底蕴基础:1994年9月,西畴县被国务院命名表彰为“全国民族团结进步模范县”;2019年,中共西畴县委荣获“全国民族团结进步模范集体”,西畴县成功创建“全国民族团结进步示范县”;2018年,董马乡芹菜塘村委会三家村小组被评为“西畴县第一批民族团结进步示范村小组”……民族团结典型层出不穷,民族团结氛围融洽浓厚,生动展示了西畴儿女团结携手、共同迈入全面小康的深厚情谊。(记者 骆丽 李正兴)